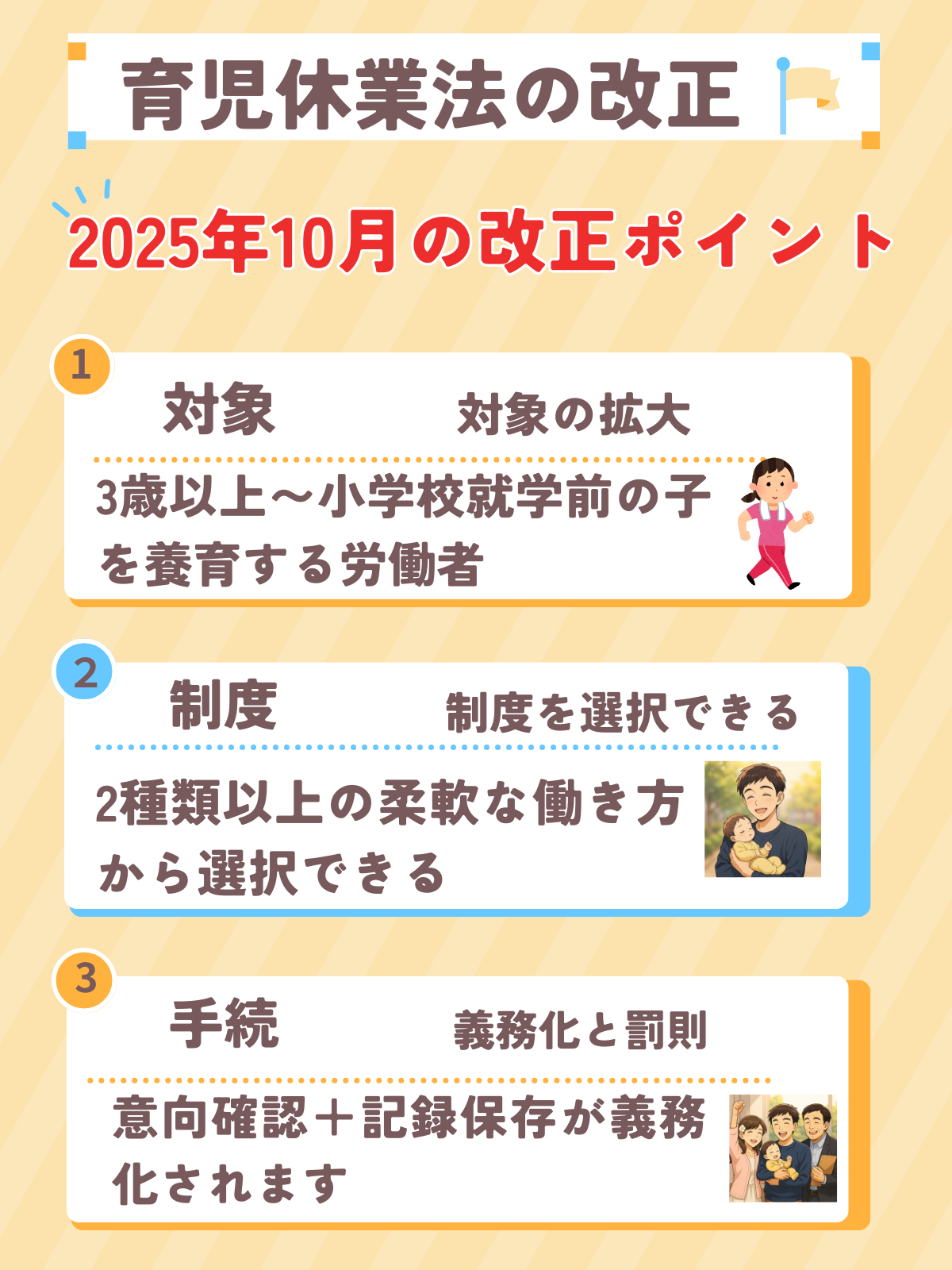

育児期の柔軟な働き方制度が義務化

2025年10月1日から、育児・介護休業法の改正により 「育児期の柔軟な働き方制度」 が義務化されます。

対象は 3歳以上〜小学校就学前の子を養育する労働者。

企業はこの従業員に対し、2種類以上の柔軟な働き方を制度として整備し、意向確認を行うこと が必須となります。

これまで短時間勤務制度を整備している企業は多いですが、それだけでは不十分。

本改正では 複数制度の導入+意向確認+記録保存 まで求められます。

対象は3歳以上〜小学校就学前、2種類以上の制度が必要

新制度で求められる柔軟な働き方の例は以下のとおりです。

単なる羅列ではなく、内容・メリット・課題を整理するとイメージが明確になります。

1. 始業時刻等の変更

内容:始業・終業時刻を柔軟に変更(例:9:00→10:00始業)。

メリット:保育園や小学校の送迎に対応でき、遅刻扱いを防げる。

課題:勤務時間がバラつくため、会議や引継ぎに工夫が必要。

2. テレワーク制度

内容:自宅やサテライトオフィスで勤務できる制度。月10日以上

メリット:通勤時間がゼロになり、突発的な体調不良にも対応可能。

課題:職種によって導入困難/情報管理体制が必須。

3. 保育施設の設置・運営等

内容:事業所内に保育施設を設置・運営する、または外部保育施設と提携し従業員が優先的に利用できる仕組みを整備する制度。

メリット:育児期の従業員が安心して勤務を継続でき、採用や定着にも直結する。

課題:設置コストや運営コストが高く、中小企業では実現が難しい場合があるため、共同運営や外部提携が現実的な選択肢となる。

4. 養育両立支援休暇の付与

内容:一日の所定労働時間を変更することなく、子の養育や行事参加などを理由に年10日以上取得できる休暇を付与する制度。

メリット:短時間勤務に比べて収入への影響がなく、柔軟に家庭と仕事を両立できる。特に入学式や学級閉鎖など突発的な行事に対応しやすい。

課題:休暇取得が集中すると業務に支障が出る可能性があるため、事前申請ルールや業務分担体制の整備が必要となる場合がある。

5. 短時間勤務制度

- 内容:所定労働時間を6時間などに短縮する制度。

- メリット:育児中でもフルタイムを避け、勤務継続しやすい。離職防止に直結。

- 課題:人員配置がタイトになる/労働時間が減るため収入減の不満が出やすい。

子育て世代の離職防止、少子化対策が背景

なぜ今回の改正が行われるのか。

背景には以下の課題があります。

- 子どもが3歳を過ぎると、両立支援制度が弱まり、離職率が上昇

- 少子化対策として、子育てと就労の両立環境が不可欠

- 優秀人材の流出を防ぐために、企業に制度整備を義務づけ

政府はこの改正を通じて、 「辞めずに働き続けられる職場づくり」 を企業に求めています。

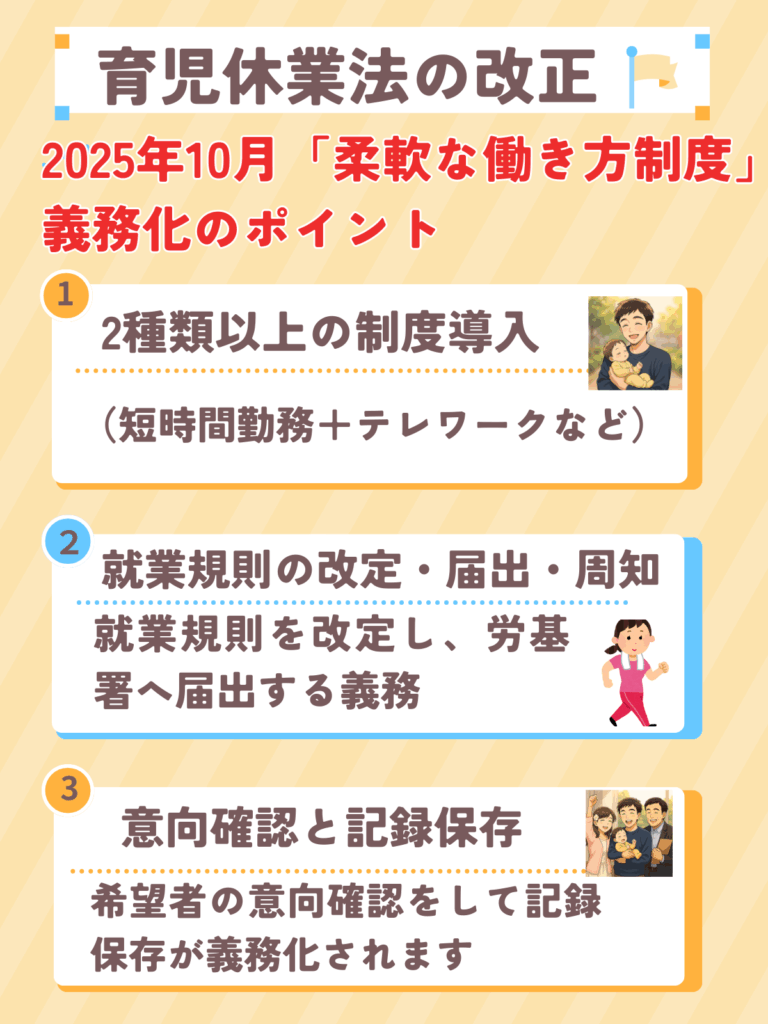

制度追加、就業規則改定、意向確認と記録が必須

制度設計の見直し

「短時間勤務制度しかない」という企業は、必ず2つ目・3つ目の制度を整備する必要があります。

就業規則の改定と届出

制度を新設・変更した場合は、就業規則を改定し、労働基準監督署へ届出。

従業員への周知も必須です。

意向確認と記録

対象従業員に「どの制度を希望するか」を確認し、その内容を記録保存。

形だけの制度ではなく、実際に活用される体制を整える必要があります。

助成金の活用

両立支援等助成金など、制度整備や規則改定に伴い活用できる助成金があります。

資金面の後押しを受けながら対応するのが賢明です。

行政指導・助成金取りこぼし・人材流出の危険

未対応のまま放置すると以下のリスクが発生します。

- 行政指導や是正勧告の対象になる

- 「制度を使わせてもらえない」と従業員から不満・トラブルが発生

- 育児世代の優秀人材が離職

- 助成金の申請要件を満たせず、資金を取りこぼす

制度が形だけになっていないか?最低3点を確認

- □ 就業規則に柔軟な働き方が2種類以上明記されているか?

- □ 対象従業員に意向確認を行い、記録しているか?

- □ 新制度について従業員説明会や周知を行ったか?

- □ 実際に制度が利用されているか確認しているか?

2025年改正は“制度+運用”の両立がポイント

2025年10月施行の改正は、単なる「制度を作る」だけではなく、制度を現場で使える状態にし、就業規則と運用を一致させること が肝心です。

- 2種類以上の制度を導入

- 就業規則を改定・届出・周知

- 従業員の意向確認と記録保存

これらを整えることで、行政リスクを回避しつつ、 人材定着・助成金活用・企業の信頼向上 につながります。

QA集

A. 全体像と施行スケジュール

Q1. 今回の育児・介護休業法の改正はいつ施行されますか?

A.

- 2025年4月1日:所定外労働制限、育児・介護休業取得状況の公表義務の拡大などが順次施行。

- 2025年10月1日:「柔軟な働き方制度」の義務化や個別意向確認関連の義務化が施行されます。

B. 義務化される“柔軟な働き方制度”(2025年10月〜)

Q2. 「柔軟な働き方制度」に該当する措置とは具体的に?

A. 厚労省は以下5つを義務対象の措置として列挙しています。事業主はこの中から2種類以上を導入し、従業員が1つ利用できるようにする必要があります:

- 始業・終業時刻の変更(例:時差出勤やフレックスタイム制度)

- テレワーク等(原則月10日以上、時間単位での利用が可能)

- 保育施設の設置・運営等(事業所内設置、外部提携、ベビーシッター補助など)

- 養育両立支援休暇の付与(所定労働時間を変えず、年10日以上、時間単位で取得可能)

- 短時間勤務制度(1日6時間など)

C. 意向確認と従業員周知の義務

Q3. 制度を導入した後、従業員に何を行う必要がありますか?

A.

- 過半数組合等への意見聴取:制度実施前に必要です。

- 個別周知・意向確認:子が3歳になる前の1年間(1歳11ヶ月~2歳11ヶ月まで)に、面談/書面/FAX/メール等で対象制度の説明と希望確認を行い、記録保存する必要があります。

D. 支援措置(助成金・支援プラン)

Q4. 柔軟な働き方制度を導入した場合、助成金制度はありますか?

A. あります。例えば、「両立支援等助成金」では以下のような支援が受けられます。

柔軟な働き方選択制度等支援コース

- 制度を2つ導入し利用があった場合:20万円

- 制度を3つ以上導入し利用があった場合:25万円(年度ごと/5人まで)

E. 企業が陥りやすい運用上のリスク

Q5. 制度を整備しただけでOKではない理由とは?

A. 制度の形骸化・運用トラブルのリスクがあります。実務では、

- 勤怠システム未整備で記録が残らない

- 利用申請が煩雑で現場に負担がかかる

などの問題が報告されています。

👉 御社の就業規則が2025年改正に対応しているか、不安がある場合は早めの確認をおすすめします。

まずは 無料相談 を活用して、御社のリスクと優先順位を明確にしましょう。

▼制度や申請のお問い合わせは

https://legalcheck.jp/ask/

「ここまで読んでくださりありがとうございます」「皆さんの意見をXでリプライしていただけると議論が深まります」

今後もわかりやすく紹介していきますので、NoteやXをフォローしてご確認ください。